Les glissements de terrain sont responsables de près de 10 000 victimes par an. Près de 60 % d’entre eux sont déclenchés par des séismes. Les mécanismes à l'origine de ces mouvements du sol sous contrainte sismique sont toutefois mal connus, en raison du peu de données enregistrées in situ, c'est-à-dire sur place, lors de tremblements de terre. Les glissements de terrain lents, comme celui de Maca au Pérou, permettent petit à petit d'appréhender ces mécanismes.

Une technique "InSAR" utilisée pour des images optiques

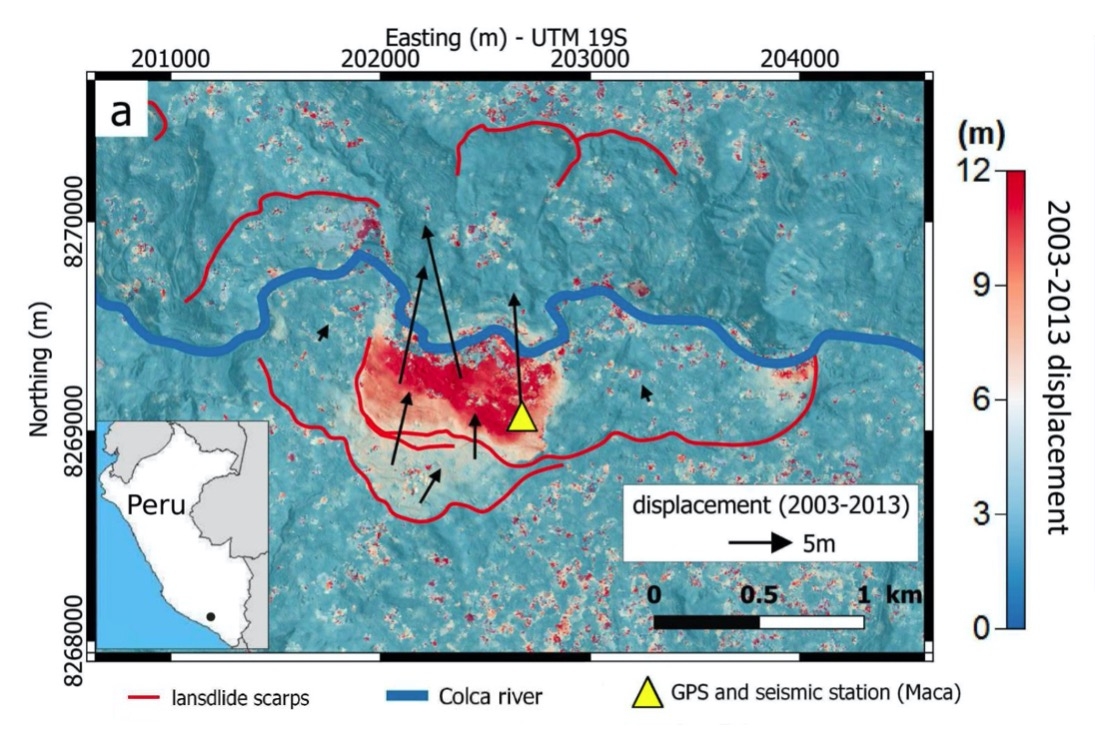

Grâce à 16 images acquises par les satellites Spot et Pléiades entre 1986 et 2014, une équipe de l'Université Grenoble Alpes a déterminé le déplacement fin du glissement de terrain de Maca sur près de 30 ans en appliquant sur des images optiques une méthode d’inversion des données utilisée en interférométrie radar (InSar).

« La redondance d’informations entre les différentes images optiques prises par les satellites nous a permis d’améliorer la précision des mesures et d’obtenir des déplacements à des endroits où, sans cette technique, nous n’aurions pas eu d’information » indique Noélie Bontemps qui a mené ces travaux dans le cadre de sa thèse financée par le CNES et soutenue fin décembre 2019.

Entre 1986 et 2014, le glissement de terrain de Maca s’est déplacé, dans sa zone centrale, de plus de 35 m.

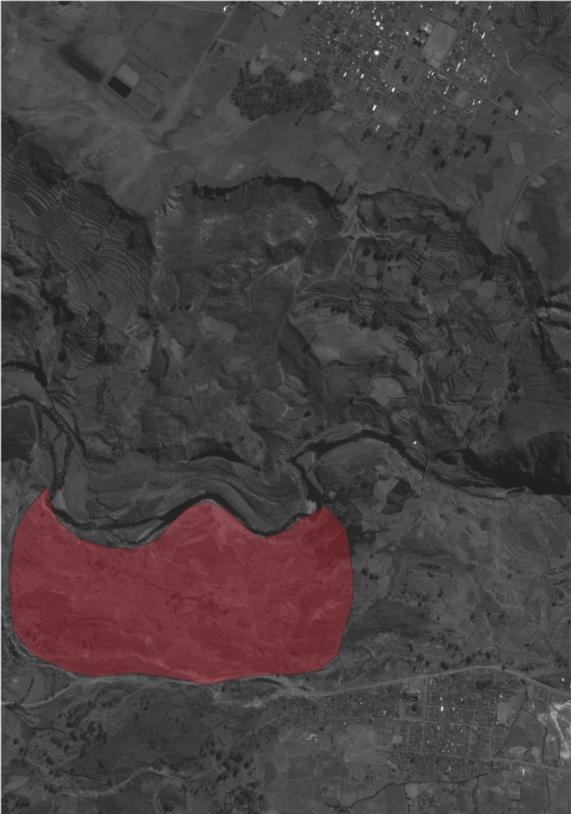

Évolution du glissement de terrain de Maca entre 2003 et 2013 déterminée à partir d’images des satellites Spot et Pléiades. Crédits : Bontemps et al., Nat Commun (2020).

Image Pléiades acquise au-dessus de la vallée de Colca (Pérou) en mars 2013. En rouge, la localisation de la partie la plus rapide du glissement de terrain de Maca. Crédits : CNES 2013, Distribution Airbus DS.

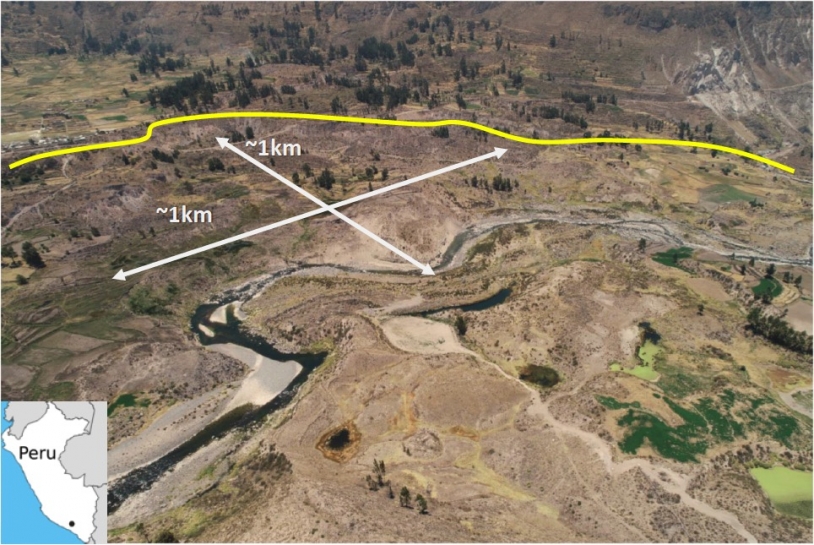

Le glissement de terrain de Maca (vu depuis un drone) couvre une surface d’1 km2. Crédits : Edu Taipe.

pluies-séismes : une interaction complexe

Pour comprendre les accélérations saisonnières du sol, l’équipe a fait appel aux données acquises en continu par une antenne de géolocalisation GPS et un sismomètre installés en 2016 par l’IRD en collaboration avec l'INGEMMET. Si ce type de surveillance est courant pour les volcans, il l’est moins pour les glissements de terrain. Et, comme pour le sismomètre SEIS de la mission InSight installé sur Mars, il est possible d’en apprendre beaucoup simplement en écoutant le bruit sismique. « Le bruit sismique nous a permis d'avoir des informations sur la densité et la rigidité du sol. En regardant de combien la rigidité varie après un séisme, nous avons pu quantifier l’endommagement du sol par les séismes et l’influence de la pluie sur sa cicatrisation » explique la géophysicienne.

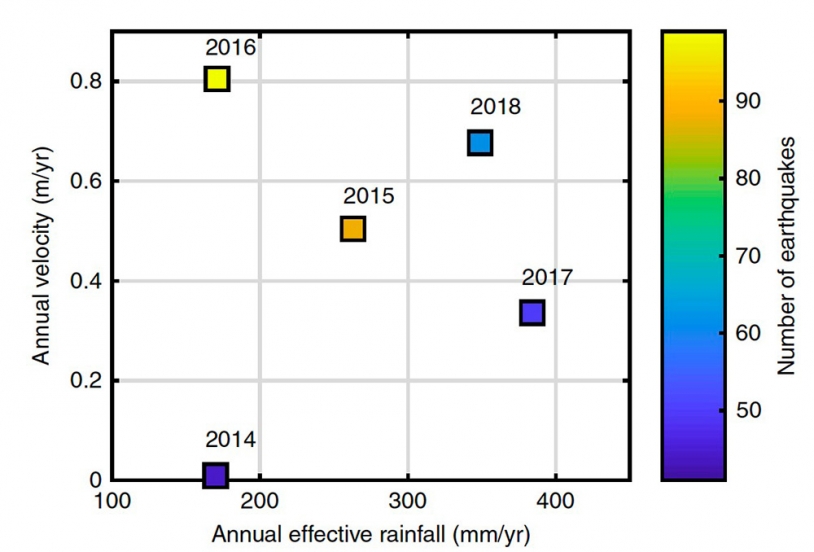

« Nos résultats montre qu’il existe une interaction complexe entre les secousses sismiques et les précipitations. L’eau présente dans le sol empêche la cicatrisation de ce dernier après un gros séisme. Si le sol est déjà endommagé, un grand nombre de petits séismes combinés à la présence d’eau dans le sol peut augmenter les déplacements du glissement en empêchant aussi cette cicatrisation du sol. Cela montre l’importance de la temporalité entre séisme et précipitations » indique la chercheuse. Et d'ajouter : « Mais un peu d'eau semble aussi nécessaire pour faciliter la cicatrisation du sol. » Tout est donc question de proportions et de temporalité. Plus d'études sont assurément nécessaires pour conclure sur la question de l'impact de l'eau dans la cicatrisation du sol après un séisme.

En 2016, le glissement de terrain de Maca s'est avancé de manière importante alors qu'il y a eu autant de pluies qu'en 2014. La différence : le nombre de séismes. Crédits : Bontemps et al., Nat Commun (2020).

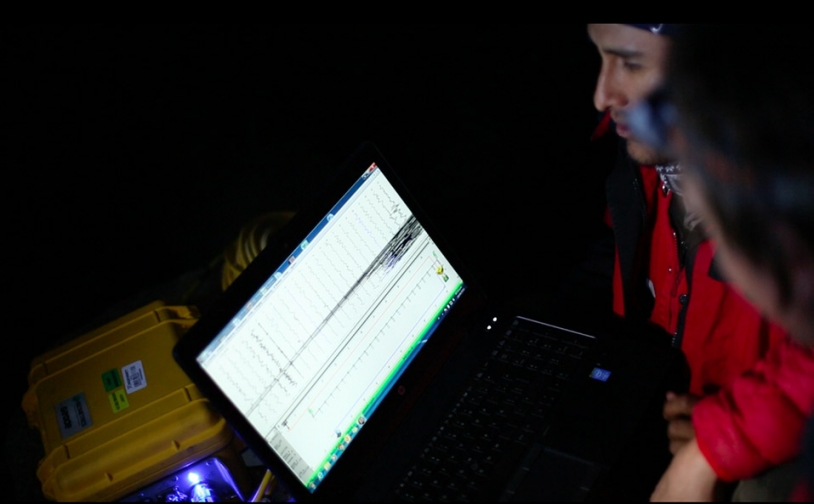

Enregistrement réalisé de nuit afin de limiter les bruits parasites. Cette expérience avec 30 géophones a permis d’estimer la vitesse des ondes de surface dans le sol. Crédits : Eric Larose.

Références bibliographiques

- Rain and small earthquakes maintain a slow-moving landslide in a persistent critical state. N Bontemps et al. (2020) Nature Communications 11 (1), 1-10

- Inversion of deformation fields timeseries from optical images, and application to the long term kinematics of slow-moving landslides in Peru. Bontemps, N., Lacroix, P. & Doin, M.-P. (2018) Remote Sens. Environ. 210, 144–158

- Forçage sismique et déclenchement des mouvements de terrain : apport du suivi de glissements de terrain lents dans la vallée de la Colca, Pérou. Thèse de Noélie Bontemps soutenue le 20/12/2019

Contacts

- Noélie Bontemps : noelie.bontemps at univ-grenoble-alpes.fr